こんにちは、しけたむです!

この記事では

- 「木製家具の塗装にはどんな分類があるのかもっと知りたい。」

- 「DIYが好きだけど、塗料の種類についてはよく知らない。」

という皆様に向けて、

木製家具に用いられる塗料やいろいろな塗装について画像で解説します。

▼木製家具の塗装『前編』はコチラから!▼

塗膜をつくる不透明塗装

塗膜をつくる不透明塗装は「エナメル塗装」とも言われ、木材に限らずさまざまな素材に使用されます。

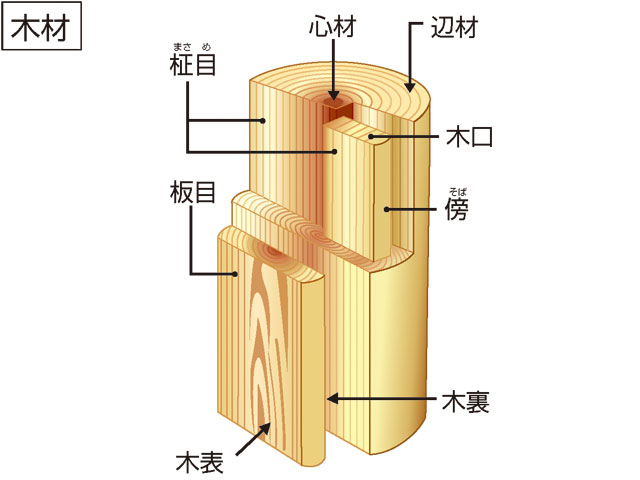

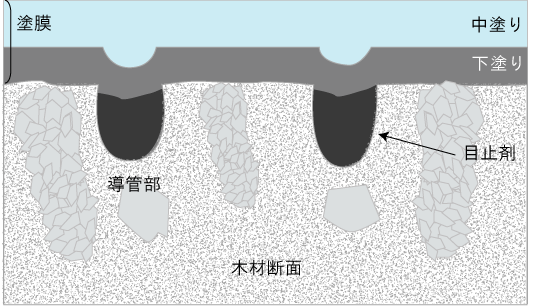

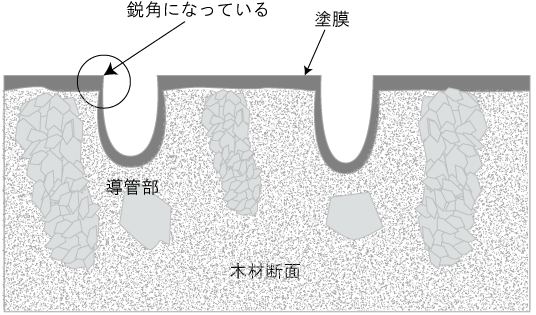

木材への塗装の際には、木材の板目(いため)面と木口(こぐち)面で塗料の吸い込み量に差があり、特に導管(どうかん)の穴がある木口面では吸い込み量が多く、そのまま塗ってしまうと塗料のロスが発生してしまいます。

それを防ぐために、塗装前には下地の処理である素地調整と目止めを行うことが重要です。

出典:コトバンク

出典:コトバンク

▲木材の木口面は導管の穴によって水分を吸収しやすいので、小口面に塗装をする際は下地処理と目止めを行うのが望ましい。

▼目止めってなんだっけ?て方はこちらから!▼

またエナメル塗装は不透明であるため、下地の材に美しい木目があっても塗装することにより全く見えなくなってしまいます。

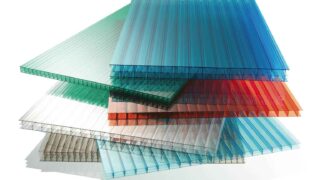

そのため、美しい木目を持つ無垢材などには使用されず、合板やパーティクルボードなどの無地の材に使用されるのが一般的です。

出典:ピアックス

出典:ピアックス

▲エナメル塗装を行うと、下地の色は全く見えなくなってしまう。

このエナメル塗装、そのまま塗るとテカテカと艶(つや)のある仕上がりになります。

このような光沢感の強い仕上がりを艶ありと言います。

このテカテカの艶が嫌だな、という場合は、塗料に細かい粉末(微粉末:びふんまつ)を添加することで塗膜にわずかな凸凹を作り出し、艶を消す(少なくする)ことができます。

このような光沢感の弱い仕上がりを艶消し(艶なし)と言います。

また、艶消しの塗料には7分艶(しちぶづや)、5分艶(ごぶづや)または半艶(はんつや)、3分艶(さんぶづや)などの種類があり、艶の量をある程度調整することができます。

出典:かがやき塗装工業

出典:かがやき塗装工業

▲艶があればあるほど光沢も強くなる。艶の程度は上のような塗装サンプルを見て確認するのが良い。艶消し(艶なし)→三分艶→五分艶(半艶)→七分艶→艶ありの順に光沢が強くなる。

塗膜をつくらない仕上げ

オイルフィニッシュ

出典:飛騨産業

出典:飛騨産業

▲オイルの色は無色透明のものから色味の付いているものまで幅広く存在する。

オイルフィニッシュとはオイルを塗布した木材の表面に塗膜を作らず、オイルの成分を木材に浸透させる表面仕上げで「オイル仕上げ」とも呼ばれます。

北欧で生まれたこの仕上げは、チークオイルなどの乾性油(かんせいゆ)と呼ばれるオイルを塗布することで、油分が木に浸み込み固まることで汚れなどから守ります。

また適度な油分が木材の水分量を保ち、乾燥による割れや反りなどを防ぐ効果もあります。

これは人間がお肌に化粧水などで保湿することに似ています。

出典:飛騨産業

出典:飛騨産業

▲木材用のオイルはホームセンターなどでも入手ができる。やわらかいタオル、または木に直接垂らして薄く伸ばすだけなので使い方も簡単。

表面に厚い塗膜を作らない(コーティングしない)ことで、木材が本来持つやさしくナチュラルな質感を触って楽しむことができるのが大きな魅力の一つです。

また塗布後の木の表面は濡れ色になります。

オイルフィニッシュは木材の表面に塗膜を作らないので、木材の呼吸を止めることがなく木材本来の調湿作用を保ちながら表面を保護できます。

ソープフィニッシュ

出典:センプレ

出典:センプレ

ソープフィニッシュとは北欧家具に多く用いられる仕上げのひとつで、木材に石鹸溶液を擦り込み浸透させて保護する表面仕上げです。

石鹸に含まれる脂肪分が木の導管に入り込むことで汚れが付着しにくくなります。

擦り込み後は乾燥させるだけでさらりとした自然な木肌の感じに仕上がり、オイルフィニッシュとは異なり濡れ色にならず白っぽい色味になるのが特徴です。

出典:キナル

出典:キナル

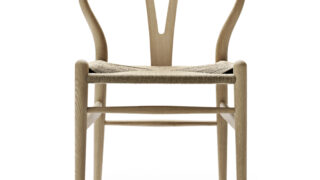

▲左がソープフィニッシュ、右がオイルフィニッシュで仕上げたYチェア

ソープフィニッシュも木材の表面に塗膜を作らないので、木材の呼吸を止めることがなく木材本来の調湿作用を保ちながら表面を保護できます。

ワックス仕上げ

出典:FC2

出典:FC2

ワックス仕上げとは、パラフィン(ロウソクの原料)や蜜蝋(みつろう)などの蝋類(ろうるい)、シリコンワックスなどを木材に塗布して浸透させる表面仕上げで、濡れ色となり木肌の美しさが強調されるのが特徴です。

オイルフィニッシュと同様に浸透系塗料に分類されますが、オイルフィニッシュと比べると表面は無塗装の無垢材に近い、さらっとした仕上がりになります。

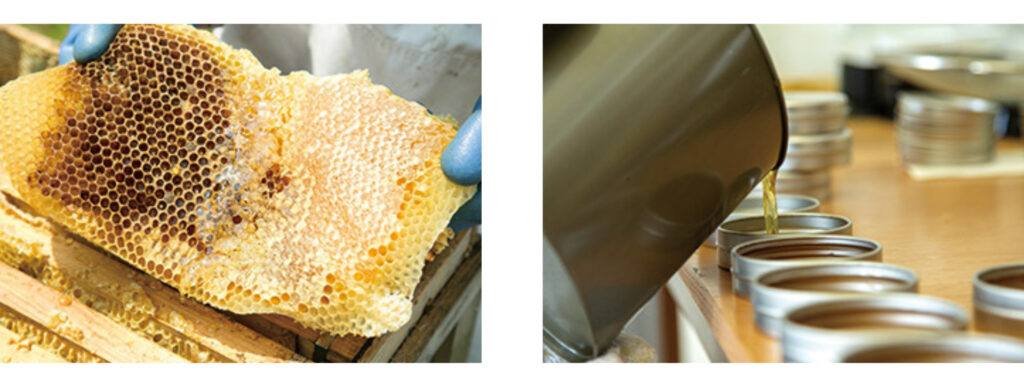

無垢材によく使われるワックスには動物由来のものと植物由来のものがあり、最も代表的なものがミツバチの巣から作られる動物由来の蜜蝋(みつろう)です。

出典:蜜蝋ワックス834

出典:蜜蝋ワックス834

▲蜜蝋ワックスは様々な会社から発売されているが、総じてハチミツのような黄色をしている。

蜜蝋ワックスは、ミツバチの巣を溶かして不純物を取り除いた蝋成分である「蜜蝋」と「植物油」を混ぜてつくられた天然のワックスです。

出典:蜜蝋ワックス834

出典:蜜蝋ワックス834

▲天然由来の成分しか使用されていない蜜蝋ワックスは、環境にも人体にも優しい素材。

ワックス仕上げも木材の表面に塗膜を作らないので、木材の呼吸を止めることがなく木材本来の調湿作用を保ちながら表面を保護できます。

その他の仕上げ

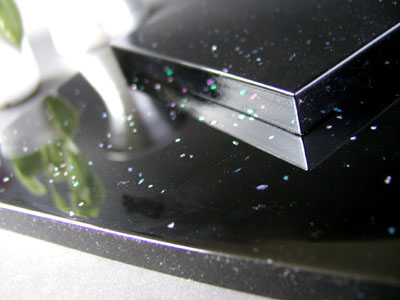

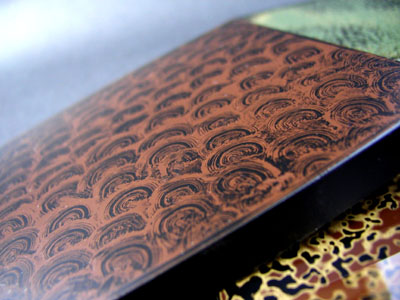

変わり塗り仕上げ(加飾塗装)

変わり塗り仕上げとは、塗装によって表面に漆(うるし)、石目、スエード、メタリックなどの特殊な模様や色彩を再現する表面仕上げのことで、加飾(かしょく)塗装とも呼ばれます。

その種類は覚え切れないほどたくさんあります。(暗記しなくても大丈夫です)

出典:おもしろ塗装工房

出典:おもしろ塗装工房

▲青貝を散りばめた『蒔き貝研ぎ出し塗り』。青貝とは、夜光貝(やこうがい)や鮑(あわび)などの貝片を嵌め込むか貼り付ける装飾のことで螺鈿(らでん)とも言われる。

出典:おもしろ塗装工房

出典:おもしろ塗装工房

▲何度も重ねて塗装された『渦巻き塗り』。お盆や和家具の塗装に用いられる。

出典:おもしろ塗装工房

出典:おもしろ塗装工房

▲朱色が美しい『根来(ねごろ)塗り』。こちらもお盆や和家具、和雑貨などに用いられる。

導管(ポア)の処理による分類

クローズポア仕上げ(鏡面塗装)

出典:NP

出典:NP

▲鏡面塗装はその名の通り、顔が映り込むほどにつるつるぴかぴかな塗装。ちなみに透明(クリヤー)塗料を使うことによって下地の木目を見せる仕上げとすることも可能。

クローズポア仕上げとは、木材の導管(ポアともいいます)を「ウッドフィラー」と呼ばれる目止め剤(めどめざい)で完全に埋めて塗面を平滑にすることにより、まるで鏡のようにつるつるぴかぴかにした表面仕上げで、「鏡面塗装」とも呼ばれます。

出典:Sanyu paint

出典:Sanyu paint

▲木材を断面図で見ると導管が目止め材で埋められており、その上に下塗り、中塗りの塗料が塗り重ねられていくたびに塗面がどんどん平滑となってゆく。

まるで鏡のように強い光沢感と、塗膜の厚みから漂う独特の高級感が特徴的な塗装です。

▲強い光沢のある美しい鏡面塗装は、家具だけでなくキッチンキャビネットやピアノなどにも用いられる。ポリエステル樹脂塗料(後述)で塗装して磨いた塗装を「ピアノ塗装」と呼ぶが、塗料を限定せずに塗膜表面を磨いてぴかぴかの仕上げとした塗装を広く「鏡面塗装」と呼んでいる。

オープンポア仕上げ(目はじき仕上げ)

出典:ギター辞典

出典:ギター辞典

オープンポア仕上げとは、導管を埋めずに表面に残したままにして木目をくっきりと見せる仕上げのことで、「目はじき仕上げ」とも呼ばれます。

ごく薄い塗膜ですが木の表面に硬い塗膜を作るので、汚れや傷には強い仕上げが可能で、木材の質感を生かしながら塗膜を保護することができます。

出典:Sanyu paint

出典:Sanyu paint

▲木材を断面図で見ると導管は埋められておらず、導管内まで塗膜で保護されている。

木製家具に用いる塗料

ポリウレタン樹脂塗料(ウレタン仕上げ)

出典:鳥飼塗装

出典:鳥飼塗装

▲木材の手触りを楽しむことができないが、メンテナンスしなくても長く使えるポリウレタン樹脂塗料はあらゆる樹脂塗料の中で最も多く使われている。

ポリウレタン樹脂塗料とは、合成樹脂であるポリウレタン樹脂が使われた塗料のことで、この塗料を使った表面仕上げは「ウレタン仕上げ」と呼ばれます。

▼合成樹脂はこちらで紹介しています▼

樹脂塗料の中で最も多く使われているのがポリウレタン樹脂塗料で、硬く丈夫な塗膜を形成して汚れや傷、水分から保護することができるのが最大の特徴です。

また比較的塗膜の光沢が強くて艶があるため、高級感のある塗装にも向いています。

しかし10年ほど使用するとひび割れや欠けなどが発生することがあり、塗り直しを行うには一度すべてのポリウレタン樹脂塗料を剥がさなければならないため、塗り直しは簡単ではありません。

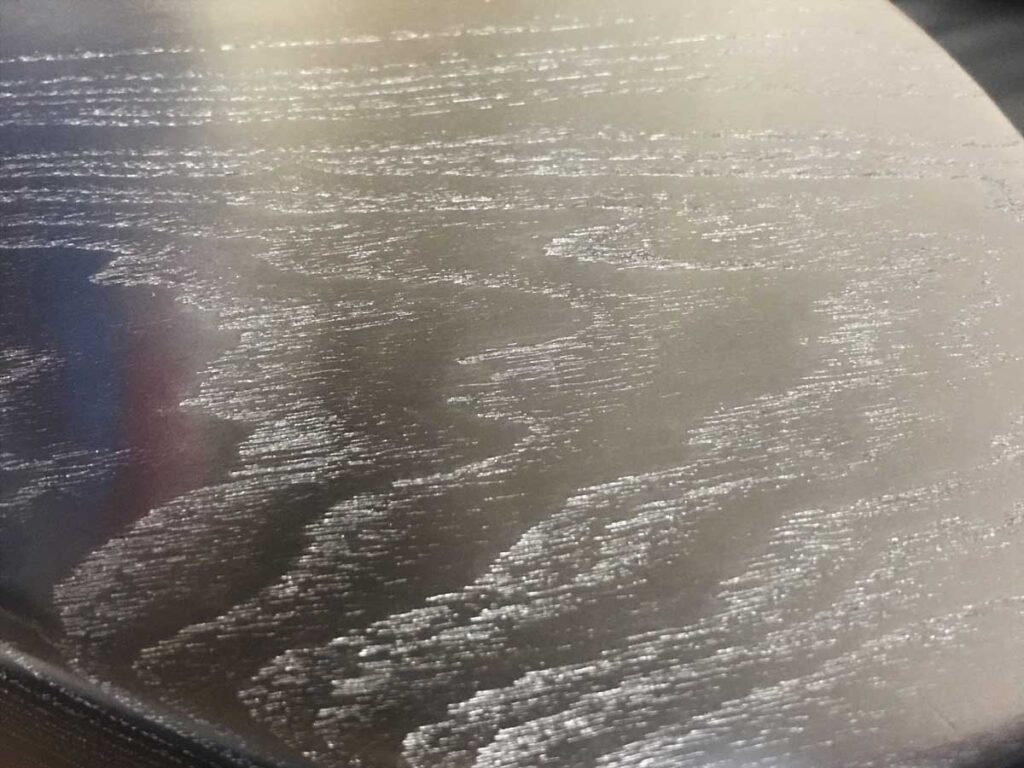

▲10年以上使用してウレタンがぽろぽろと剥がれてきたダイニングテーブル

ラッカー仕上げ

出典:Rafla

出典:Rafla

ラッカーとは、綿の繊維などを原料として作られた天然繊維である「ニトロセルロース」などを溶剤に溶かし、樹脂や顔料(がんりょう※)などを加えて作られる塗料です。

主にスプレーなどで吹き付けて塗り、溶剤が蒸発することによって表面に塗膜を形成します。

ポリウレタン樹脂塗料が乾燥するまで常温で2−3時間かかるのに対し、ラッカーは乾燥するまで約30分ほどと早く、光沢のある丈夫な塗膜を形成し、耐水性にも優れます。

出典:ひょうたん蔵

出典:ひょうたん蔵

▲ラッカー塗料をスプレーを使って吹き付けているところ。

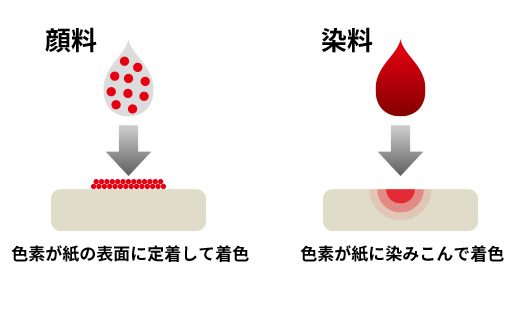

※顔料(がんりょう)とは

顔料は、着色に用いる粉末で水や油に溶けないものの総称です。

着色に用いる粉末で水や油に溶けるものは「染料(せんりょう)」と呼ばれます。

そして顔料は「無機(むき)顔料」と「有機(ゆうき)顔料」に大別されます。

無機顔料は、天然の鉱石や金属の化学反応によって得られる酸化物などから作られる顔料で、有機顔料は、石油などから合成した顔料のことです。

出典:トーヨーカラー

出典:トーヨーカラー

またラッカー塗料はポリウレタン樹脂塗料と比べると塗膜が薄いので、木の質感を適度に残した風合いを楽しむことができます。

ポリウレタン樹脂塗料よりも塗膜が薄いということは、傷や汚れのつきにくさや耐水性はやや劣るということですが、それでもオイルフィニッシュなどの浸透する系の塗料よりは強度で勝ります。

そしてこのラッカーを使用した表面仕上げがラッカー仕上げです。

ラッカー仕上げはスプレーで吹き付けるので塗り直しがカンタンというメリットがあり、時間が経っても再びラッカーで塗装することができます。

出典:Assist

出典:Assist

▲ラッカー塗料には様々なカラーがあり、塗装がカンタンでホームセンターなどで気軽に購入できるのでDIYなどにも良く使用される。

ポリエステル樹脂塗料/ピアノ塗装

出典:上越タウンジャーナル

出典:上越タウンジャーナル

ポリエステル樹脂塗料とは、ポリエステル樹脂を溶剤で溶かした塗料のことで、塗布することにより頑丈な塗膜と鏡のように美しく艶のある仕上がりになるのが特徴です。

ピアノの塗装に用いられることから、ポリエステル樹脂塗料を用いた表面仕上げを「ピアノ塗装」と呼びます。

ポリエステル樹脂塗料の塗膜は非常に肉厚で硬度が高く、研磨をすることによりフラットな強い光沢面が得られるので、光沢感と高級感を演出したい家具や内装の塗装に向いています。

アミノアルキド樹脂塗料

出典:Amazon

出典:Amazon

アミノアルキド樹脂塗料とは、アミノ樹脂とアルキド樹脂という2つの合成樹脂を混合した塗料で、塗装時に硬化剤として「酸(さん)」を添加することにより化学反応で硬化します。

肉厚の塗膜を作る光沢の強い塗料で、硬度が高いので傷や水に強く、熱にも強いのが特徴です。

また非常に安価で、ラッカーと同様に乾燥が早いという特徴があることから大量生産に向いているため、テーブルやイスなどの脚物家具、床材などの内装建材にも多く使用されました。

ところが塗装時、および塗膜の硬化過程でホルムアルデヒドが発生し、刺激臭が強いため衛生安全上好ましくないとされています。

シックハウス症候群対策のための建築基準法改正により、需要が大幅に減少し、大半が紫外線硬化塗料(後述)に切り替えられました。

▼ホルムアルデヒドやシックハウス症候群について▼

紫外線硬化塗料(UV)

出典:大塚家具

出典:大塚家具

紫外線硬化塗料(UV)とは紫外線によって硬化する樹脂を使った塗料で、塗膜が硬く光沢があり、水や熱にも強く、臭いも少なく、ホルムアルデヒドなどを発生させないという特徴があります。

紫外線をあててから硬化するまでの時間が数秒とめちゃくちゃに早く、大量生産に向いています。

また熱による乾燥と比べても電力消費が抑えられる、乾燥のための広い空間が不要などメリットが多いです。

デメリットを挙げるならば、紫外線の光が硬化させたい部分に当てる必要があることから「厚みのある対象物に向かない」、「複雑な形状の対象物には向かない」ことくらいです。

アミノアルキド樹脂塗料から置き換えられた紫外線硬化塗料は、テーブル、デスク、収納家具やフローリングなど幅広い分野で使用されています。

出典:シマホネット

出典:シマホネット

▲耐久性が求められるオフィス家具などでUV塗装は特によく使用される。

漆(うるし)

漆(うるし)とは、古くから日本の伝統的な塗装として重宝されてきた塗料です。

漆の木の表面に傷をつけて、出てくる樹液を採取したものが漆液のもとになり、この漆液をろ過して木の皮などを取り除いたものが「生漆(きうるし)」といい、生漆に油分や顔料を混ぜ合わせて塗料として使用します。

出典:やさしい漆

出典:やさしい漆

▲漆の木は日本や中国、東南アジアなどに生育するが、現在日本で使う漆の90%以上が中国から輸入されたもの。日本産の漆は希少で価格も高いので、国内の一部の神社仏閣の補修などに使用される。

漆の塗膜は硬く、それでいて柔軟性があるため割れにくく、耐水性、防腐性、アルコールやアルカリ、酸などの耐薬品性も高いという特徴を持っています。

しかし紫外線には強くありませんので、直射日光は避けましょう。

出典:IDCOOTSUKA

出典:IDCOOTSUKA

▲「漆黒の闇」などの文章で使われる「漆黒(しっこく)」という言葉には、「漆のように黒く光沢のあるさま」という意味がある。

また、漆は乾燥するまでに時間が掛かるという特徴があります。

漆が乾燥するメカニズムはちょっと特殊で、他の塗料は水分が蒸発して乾燥しますが、漆は空気中の水分を取り込んで乾燥します。ですので、日本では梅雨の時期にもっとも早く乾燥するのです。

カシュー

出典:ラフジュ工房

出典:ラフジュ工房

カシューとは、漆(うるし)科の植物であるカシューナッツの殻から搾り出した油を原料とした和風塗料で、光沢があり、耐水性、耐熱性に優れた肉厚の塗膜が特徴です。

漆に似た性質を持っているカシュー塗料は、漆と見分けがつきにくいことから「カシュー漆」とも呼ばれます。

出典:吉田ピーナッツ

出典:吉田ピーナッツ

▲カシュー・アップルというリンゴによく似た果肉部分の先に生っているのがカシューナッツ。その形にちなみ、日本では「勾玉(まがたま)の木」とも呼ばれている。

カシューは漆と同じような特徴をもっていますが、以下のような明確な違いがあります。

カシュー VS 漆

◾️カシューのメリット

- 紫外線に強い(漆は紫外線に弱い)

- 色のバリエーションが多い(漆は制約あり)

- 乾燥が早く、乾燥に強い(漆は乾燥が遅く、乾燥に弱い)

- 安い(漆の約3分の1といわれる)

◾️漆のメリット

- 耐久性(カシューも耐久性はあるが、漆には負ける)

- 独特のしっとり感がある(風合いがよい)

- 光沢感が強く深みがある(人によって感じ方は違うかも?)

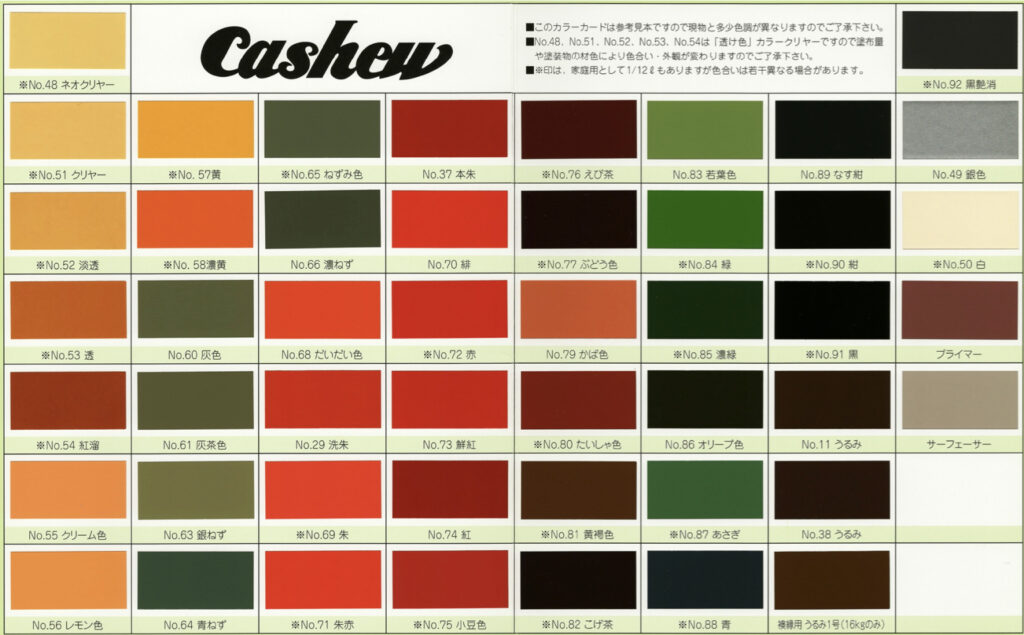

カシュ-塗料は透けた色合いから不透明な色、淡色から濃色までさまざまな色味のバリエーションがあり、他の塗料にはない独特な光沢感が発色の良さを際立てています。

出典:カシュー塗料

出典:カシュー塗料

▲漆に似た色合いのカシュー塗料は、美術品や工芸品などに多く用いられる。

お疲れ様でした。

ここまで読んで頂きありがとうございます。

わからないことや分かりにくい箇所があれば、ぜひお問い合わせよりご連絡ください。

次回もお楽しみに!

▼次回、金属塗装①はこちらから!▼