こんにちは、しけたむです!

この記事では

- 「黄金比と白銀比の違いについて知りたい。あとフィボナッチ数列も。」

- 「統一と変化、調和、均衡や律動も、ぜんぶ画像で確認したい。」

という皆様に向けて、造形美の理論についてまとめて画像で解説します。

造形美の理論とは?

突然ですが、美術館に展示されている彫刻や絵画を見て、あまりの美しさに見惚れてしまい、しばらくその場に立ち尽くしてしまったことってありませんか?

芸術の美しさだけで無く、渓谷や岩山、鍾乳洞、そして生物など果てしなく長い時間をかけて地球が創り出した造形美(ぞうけいび)を目の前にして感動したこと、誰にでもあるのではないでしょうか。

造形美とは「創り出されたものに対して感じる美しさ」のことで、人間の手によるものだけでは無く、自然が長い時間をかけて創り出したものに対しても指す言葉です。

▲自然が創り出す造形は唯一無二の美しさ『ロウワー・アンテロープキャニオン』(アメリカ)

▲自然が創り出す造形は唯一無二の美しさ『ロウワー・アンテロープキャニオン』(アメリカ)

このような造形美には、色彩美と同じように「絶対的な美の正解の方程式」といったようなものは無いに等しいですが、美術や建築などさまざまな造形に使われている知識や技術があり、それらを理解することで古(いにしえ)の芸術家、建築家たちが生み出してきた美の表現に近づくことが出来ます。

▼そういえば色彩って何?て方はコチラから▼

統一、変化、支配

統一(ユニティ)

▲古典建築は全体が秩序だった法則によって建てられている『エレクテイオン』(ギリシャ)

▲古典建築は全体が秩序だった法則によって建てられている『エレクテイオン』(ギリシャ)

統一(ユニティ)とは造形美の基本となるもので、全体として一定の秩序を感じさせる(調和している)状態のことです。

統一の度合いが高いと秩序感が強まり、安定感や落ち着きのある造形となりますが、自由性に欠けた単調で堅苦しい印象になります。

古典建築は統一の度合いが高く、柱の太さ、長さはもちろん、柱の間隔や装飾に至るまでが秩序だった法則により決められていました。

▲柱の装飾、太さや高さ、間隔に至るまで秩序だった法則によって作られていた古典建築は、もともと神殿や教会建築が主であったため、建築やインテリアに自由な「遊び」などは必要無かった。

▲柱の装飾、太さや高さ、間隔に至るまで秩序だった法則によって作られていた古典建築は、もともと神殿や教会建築が主であったため、建築やインテリアに自由な「遊び」などは必要無かった。

▼古典建築って何なん?て方はコチラから▼

統一は日本の伝統建築でも用いられていて、柱や畳の寸法を基準とした秩序だった法則によって建てられているからこそ、落ち着きを感じる空間となっているのです。

出典:奥野崇建築設計事務所

出典:奥野崇建築設計事務所

▲日本の伝統建築も柱や畳を基準寸法とした秩序ある造形となっている。

▼日本の伝統建築についてはコチラからどうぞ▼

変化(バラエティ)

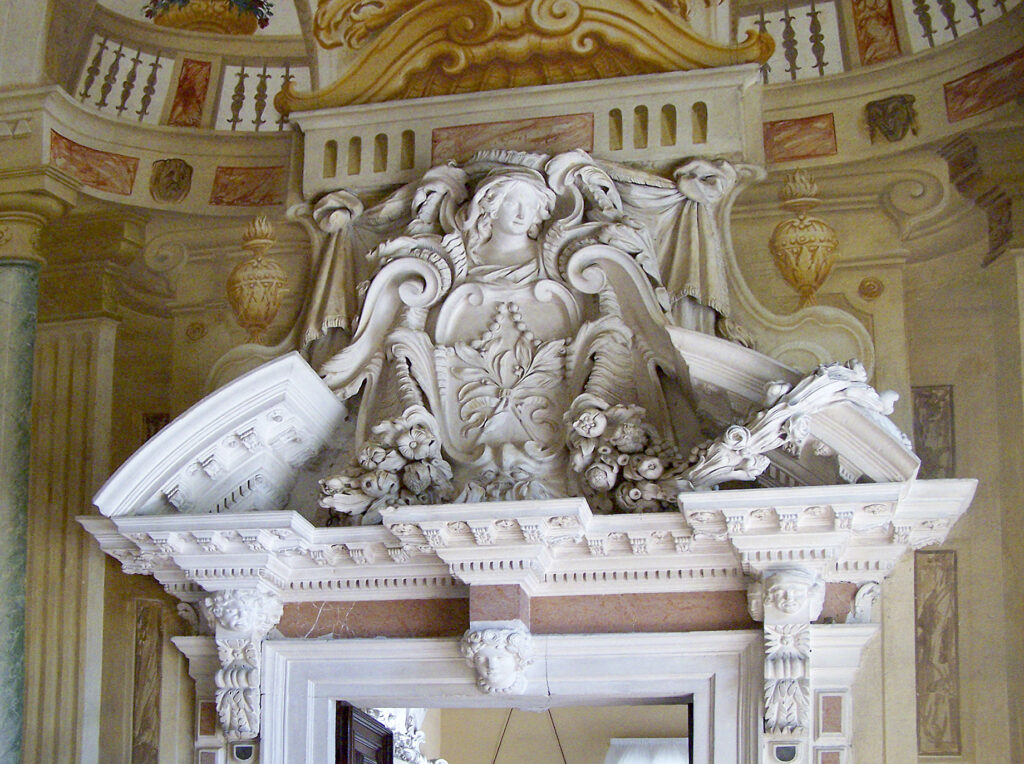

▲古典建築の代表的なエレメントである「ペディメント」に変化を加え、ペディメントを突き破るほどの巨大な彫刻で装飾した「ブロークン・ペディメント」。『ヴィラ・アルメリコ・カプラ』(イタリア)

変化(バラエティ)とは、統一(ユニティ)の一部に無秩序な変化をもたせることです。

統一だけでは自由性に欠けて単調な印象になりやすいため、ほどよい変化の要素を加えることにより雰囲気を和らげるという効果があります。

出典:ERIKA BRICHTEL

出典:ERIKA BRICHTEL

▲伝統的な建築物にインテリアをポップアートやデザイナーズファニチャーで変化を加えた例。

▲壁面にマルチカラーのタイルを貼って変化を出しているリビングルーム。タイルと空間の色合いを揃えることにより調和の取れたインテリアとなっている。

▲単調な街並みに変化を加えた例。芸術作品によって都市に文化的価値を付与したり、芸術を身近なものにしたりと様々な目的がある。ニューヨーク・マンハッタンにあるロバート・インディアナ作の『LOVE』

支配(ドミナンス)

出典:AMBIENTE

出典:AMBIENTE

▲「インテリアスタイル」の要素を「クラシック」でまとめる(=支配する)ことで、異質な樹脂素材が混ざっていても、全体として調和して見える。『LOUIS GHOST』(Kaltell)

支配(ドミナンス)とは統一(ユニティ)において、空間全体を「インテリアスタイル」「色合い」「大きさ」「素材」など、いずれかの要素に支配的な役割を持たせて、調和を生み出すことです。

なんだかややこしいですが、つまりいずれかの要素でインテリア空間をまとめて(=支配して)いれば、他の要素がまとまっていなくても(統一性を欠いていても)全体として調和して見える、ってことです。

▲「色合い」の要素に支配的な役割を持たせることで、家具のインテリアスタイルがバラバラでも全体として調和して見えるインテリアの例。アメリカのインテリアデザイナー「ケリー・ウェアスラー」は支配(ドミナンス)を使ったインテリアスタイリングを得意としている。

▼ケリー・ウェアスラーはコチラで紹介してます▼

調和(ハーモニー)

インテリア空間を構成している「材質」「色合い」「形」などの全体と部分、部分と部分の相互の関係が美的に融合していると感じられる空間の状態を調和(ハーモニー)といい、逆に調和していると感じられない空間の状態を不調和(ディスハーモニー)といいます。

また、代表的な調和に「類似調和(るいじちょうわ)」と「対照調和(たいしょうちょうわ)」があります。

類似調和(シミラリティ)

類似調和(シミラリティ)とは、「材質」「色合い」「形」など同質の要素の組み合わせで安定感や落ち着きをもたらす調和のことです。

出典:HCB.CAT

出典:HCB.CAT

▲同系色の色合いでまとめたミニマルスタイルは類似調和の最たるもの。

▼ミニマルスタイルはコチラの記事で紹介してます▼

同一のインテリア空間内を「色合い」で類似調和させる場合は、無彩色以外の色を「4色」以内にしぼって使用するとまとまりのあるインテリアになります。

出典:CARA SAVEN

出典:CARA SAVEN

▲無彩色以外を彩度を抑えたピンク系とブルー系でまとめ、アクセントカラーに明るめの木の色とグリーン色の計4色を用いた類似調和のインテリア空間。

▲「石」「革」「金属」という自然素材でまとめた類似調和。グレーとホワイトの大理石のテクスチャーを基調としながら、茶系のアソートカラーでまとめている。

▼アクセントカラー、アソートカラーはコチラから▼

対照調和(コントラスト)

対照調和(コントラスト)とは、正反対の要素を組み合わせて、相互の差異を強調することで力強く刺激的で個性的な印象を与える調和のことです。

出典:Home Lane

出典:Home Lane

▲明度と彩度の差異を強調した対照調和のインテリア。明度と彩度の高いカラー(上の例では黄)は、面積が多すぎるとうるさくなるので注意する。

▼明度?彩度?て方はコチラから▼

また、明度の正反対の要素を組み合わせた対照調和に「シンプルモダン(シンプル&モダン)」と呼ばれるスタイルがあります。

シンプルモダンは白と黒を基調としたスタイルで、シンプルが故に飽きにくく高級感があるため世界中で人気のインテリアスタイルとなっています。

▲ベースカラーとアソートカラーを白と黒でまとめたシンプルモダンスタイルは、アクセントカラーにどんな色を持ってきてもまとまりのある空間としやすい。

均衡(バランス)

均衡(きんこう:バランス)とは、2つ以上の形や色合いが釣り合っている状態のことで、代表的なものに対称(シンメトリー)と非対称(アシンメトリー)があります。

また、均衡が取れていない状態を不均衡(ふきんこう:アンバランス)といいます。

対称(シンメトリー)

▲代表的なゴシック建築である『ミラノのドゥオーモ』はファサードが完全な対称となっている。

▲代表的なゴシック建築である『ミラノのドゥオーモ』はファサードが完全な対称となっている。

対称(シンメトリー)とは、中心の軸を境として左右が同一の造形となっている状態のことです。

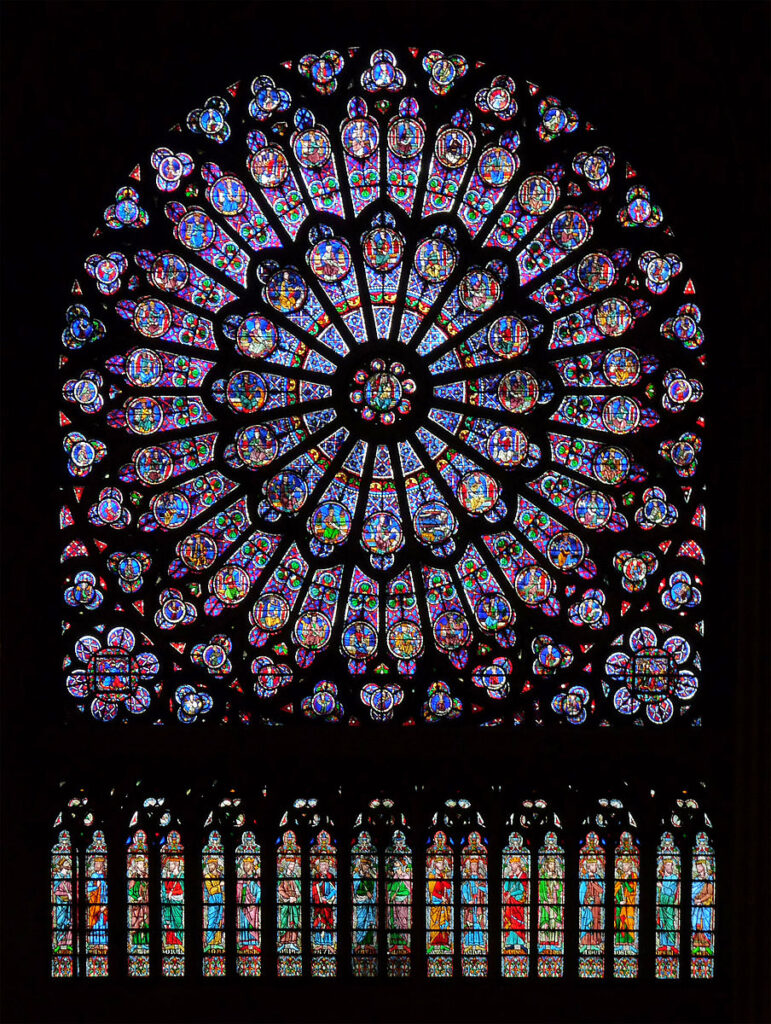

垂直線を軸としたシンメトリーは静的な安定感や荘厳さがあり、点を中心とした放射対称(ほうしゃたいしょう)は、動的変化に富んでいるのが特徴です。

▲パリの『ノートルダム大聖堂』では、放射対称であるバラ窓を見ることができる。

▼バラ窓ってなんだっけ?という方はコチラから!▼

これらの対称は、神殿や教会などの宗教建築などに多用され、ギリシャ、ローマ、ゴシック、ルネサンスの建築で取り入れられています。

また、フランス庭園ではシンメトリーが基本となっています。

出典:Docca

出典:Docca

▲シンメトリーになっているフランスの『ヴェルサイユ宮殿』の前に広がる広大な庭園。

▼ヴェルサイユ宮殿て何だっけ?て方はこちら▼

非対称(アシンメトリー)

出典:Foster Travel Publishing

出典:Foster Travel Publishing

▲イリノイ州エバンストンにある1895年頃に建てられたクイーン・アン様式の住宅。アシンメトリー、大きなポーチ、出窓、円型の塔などの特徴がある。

非対称(アシンメトリー)とは、中心の軸を境として左右が同一の造形となっていない状態のことです。

バロックやロココ期になると内装などでアシンメトリーの意匠が見られるようになり、同時期のイギリス「クイーン・アン様式」では非対称の建築が流行しました。

▼ロココ・クイーンアン様式のおさらいはこちら!▼

また、イギリス庭園や日本庭園では非対称のデザインが基本となっています。

出典:Trip Savvy

出典:Trip Savvy

▲イングリッシュガーデンの特徴は「自然そのものの美しさを大切にする庭造り」にあるため、フランス庭園のようなシンメトリーにはならない。『ヒドコート・マナー・ガーデン』

出典:Sankei Biz

出典:Sankei Biz

▲日本庭園は、主として池を中心に土地の起伏を生かして築山(つきやま)を築いたり、庭石や草木を配して自然の風景を象徴的に再現しようと試みたものとなっている。『足立美術館』(島根県)

▼枯山水の日本庭園はコチラでご紹介▼

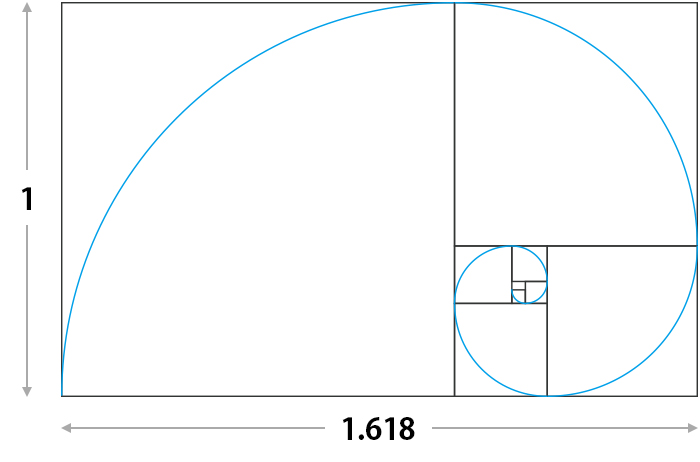

比例(プロポーション)

空間や物の形を決定する上で重視されるのが、部分と部分、あるいは全体と部分との数量的比例関係を意味する比例(プロポーション)です。

比例関係はあらゆる芸術や建築はもちろん、家具デザインなどにも用いられていて、代表的なものに黄金比(おうごんひ)や白銀比(はくぎんひ)などがあります。

黄金比

出典:株式会社アーティス

出典:株式会社アーティス

黄金比(おうごんひ)とは、縦を「1」としたとき、横が「1.618」になる比率のことで、均整の取れた美しい形に見えることから「黄金」の名を冠して呼ばれています。

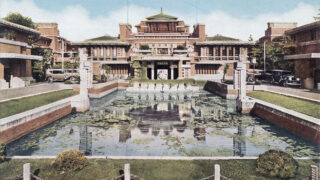

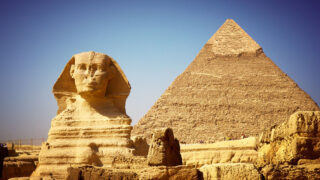

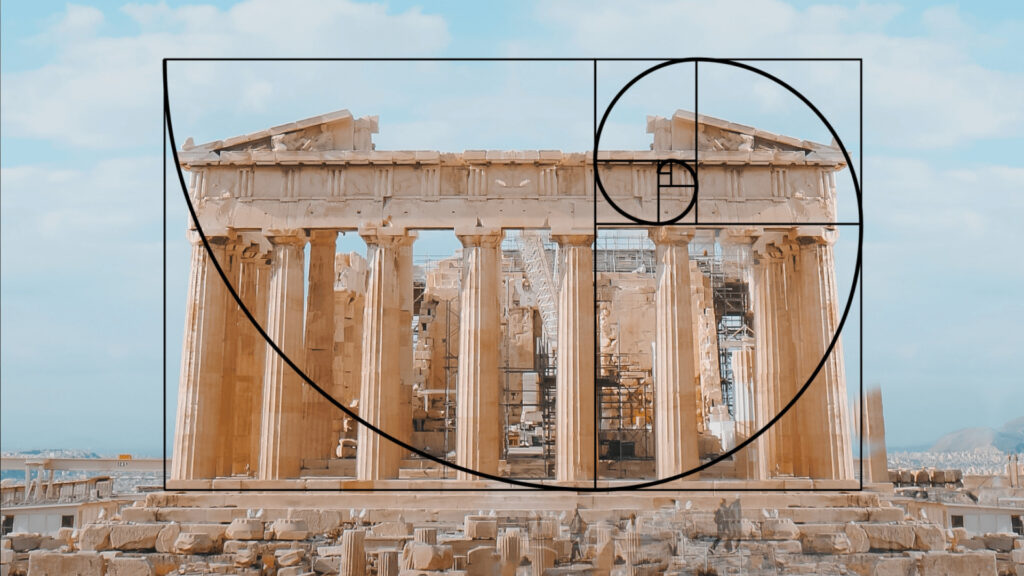

この黄金比を二辺に使った長方形を黄金長方形といい、古代エジプトのピラミッド、古代ギリシャのパルテノン神殿などの建築設計に応用されていました。

出典:Sky time

出典:Sky time

▲荒木飛呂彦先生の『ジョジョの奇妙な冒険』から。このうず巻きは「黄金螺旋(らせん)」と呼ばれる。ちなみにセリフ中の「9対16」は誤りのまま掲載されてしまったとか。

出典:Vectornator

出典:Vectornator

▲パルテノン神殿をはじめとした古典建築の多くには、黄金比が用いられているといわれている。

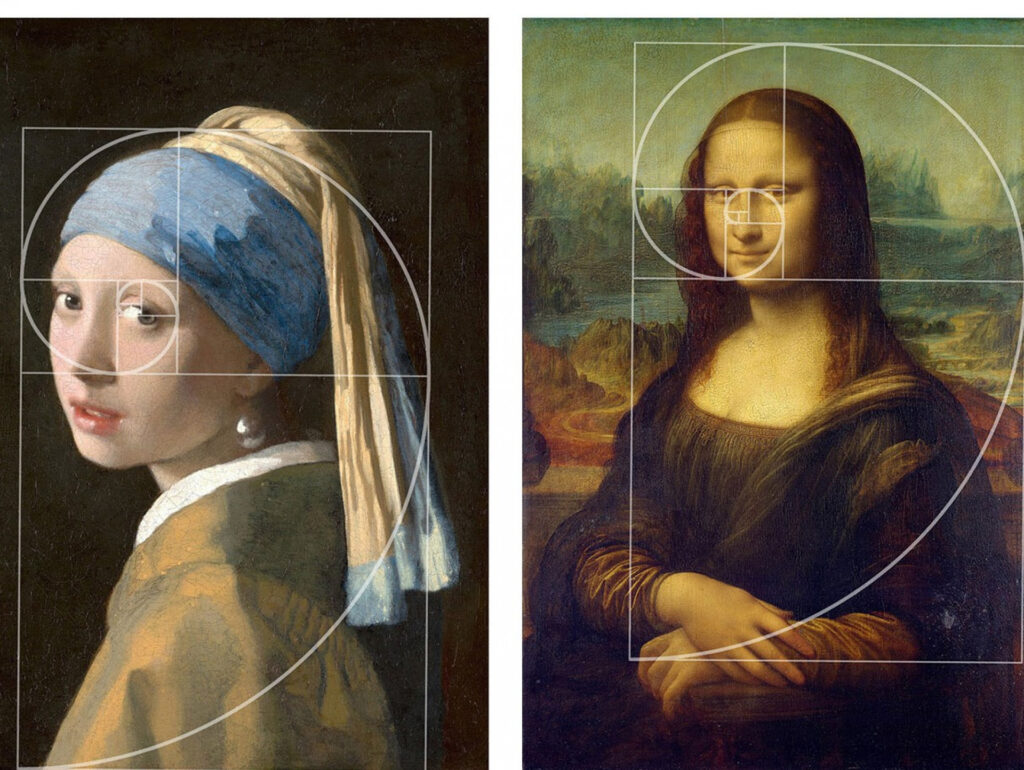

▲作者は知ってか知らずか、芸術の分野にみられる黄金比。美しいと感じる人の顔には、すくなからず黄金比のバランスが存在するという。

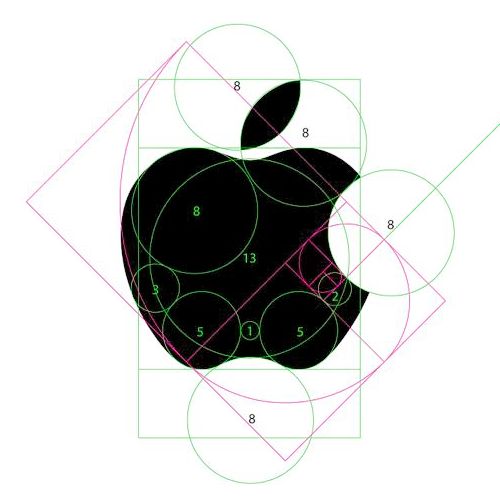

出典:Sumally

出典:Sumally

▲Apple社のロゴは、黄金比を応用してデザインされている。

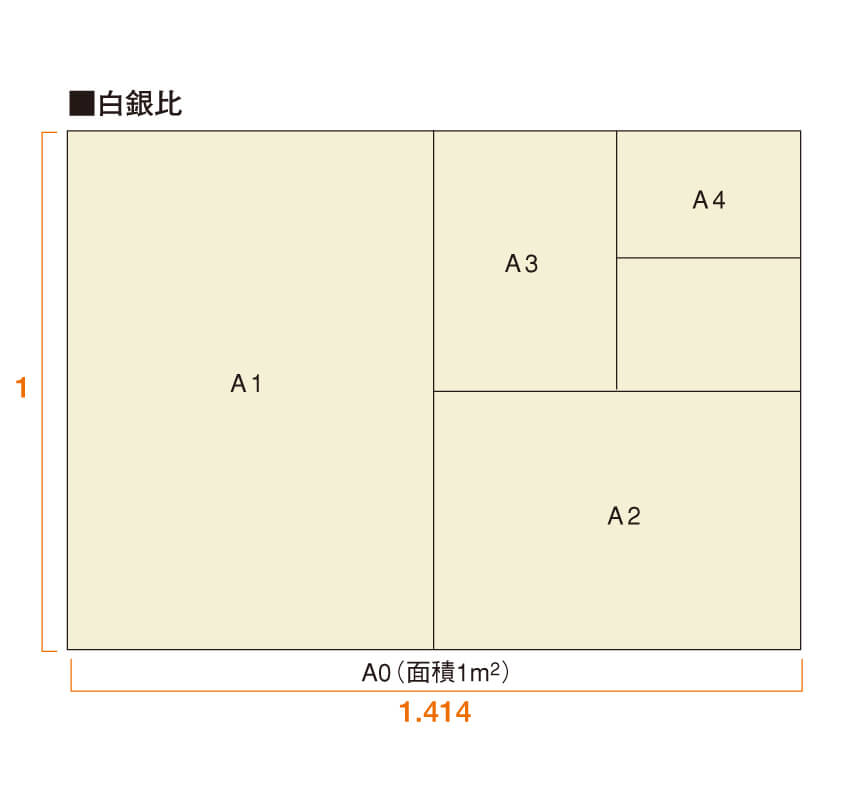

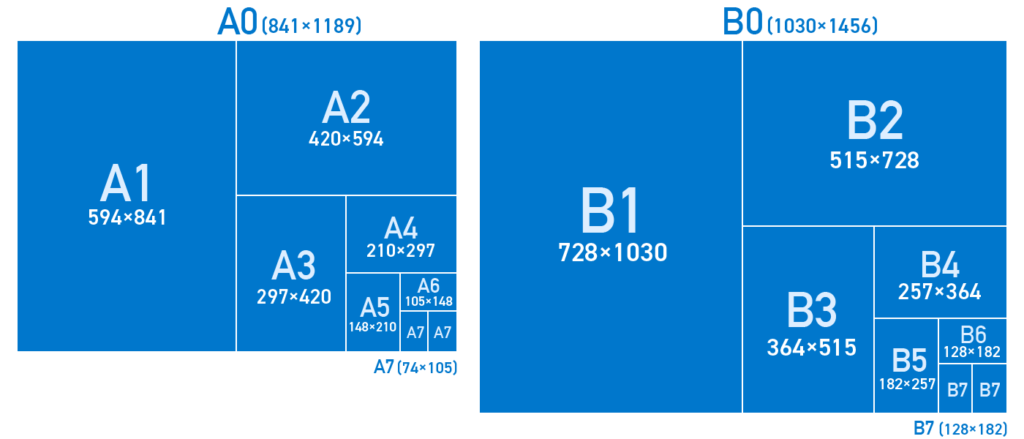

白銀比(ルート長方形)

出典:SEZAX

出典:SEZAX

白銀比(はくぎんひ)とは、縦を「1」としたとき、横が「1.414(√2)」となる比率のことで、黄金比と並び均整の取れた美しい形とされています。

身近なところではA4やB5などのコピー用紙に白銀比が用いられています。

出典:松本洋紙店

出典:松本洋紙店

▲半分に折ってA5サイズとなっても比例が変わらず、A判だけでなくB判の規格にも使用されている。

白銀比は日本古来から好まれている比率で、法隆寺の金色堂や五重塔に使われているのは有名です。

ほかにも国内の寺社建築や仏像の顔、日本絵画など「日本人が美しいと感じる比率」として古くから用いられていて「大和比(やまとひ)」とも呼ばれています。

出典:株式会社アーティス

出典:株式会社アーティス

▲法隆寺の建立当時の設計士が白銀比を知っていたかどうかは定かで無い。近年ではスカイツリーにもこの比率が用いられている。(第2展望台までの高さが448mと全高634mが 1 : 1.414 )

▼法隆寺?忘れたけど?て方はこちらから!▼

白銀比は「1:√2」の長方形ですが、長辺が「√3」「√5」などの無理数にした長方形は総じてルート長方形と呼ばれます。

整数比

整数比(せいすうひ)とは、整数(※)で構成された「1:2:3・・・」「2:5」「3:7」などの比率のことです。

※整数(せいすう)とは

1、2、3、4、という数の連なり(自然数)と、0(ゼロ)、および負数(-1、-2、-3、-4、)を総称したもので、「小数でも分数でもない数」のこと。

級数比

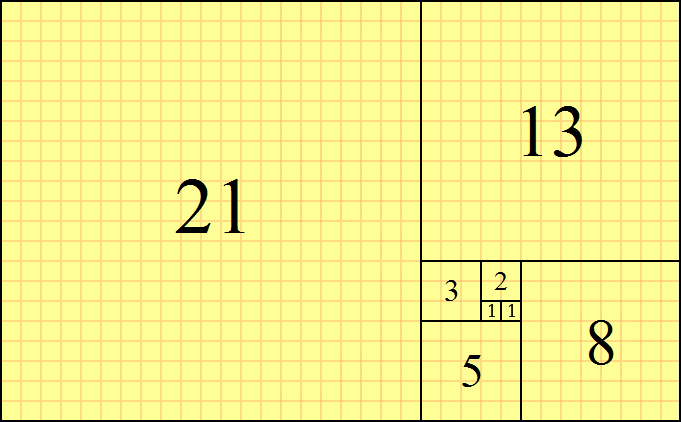

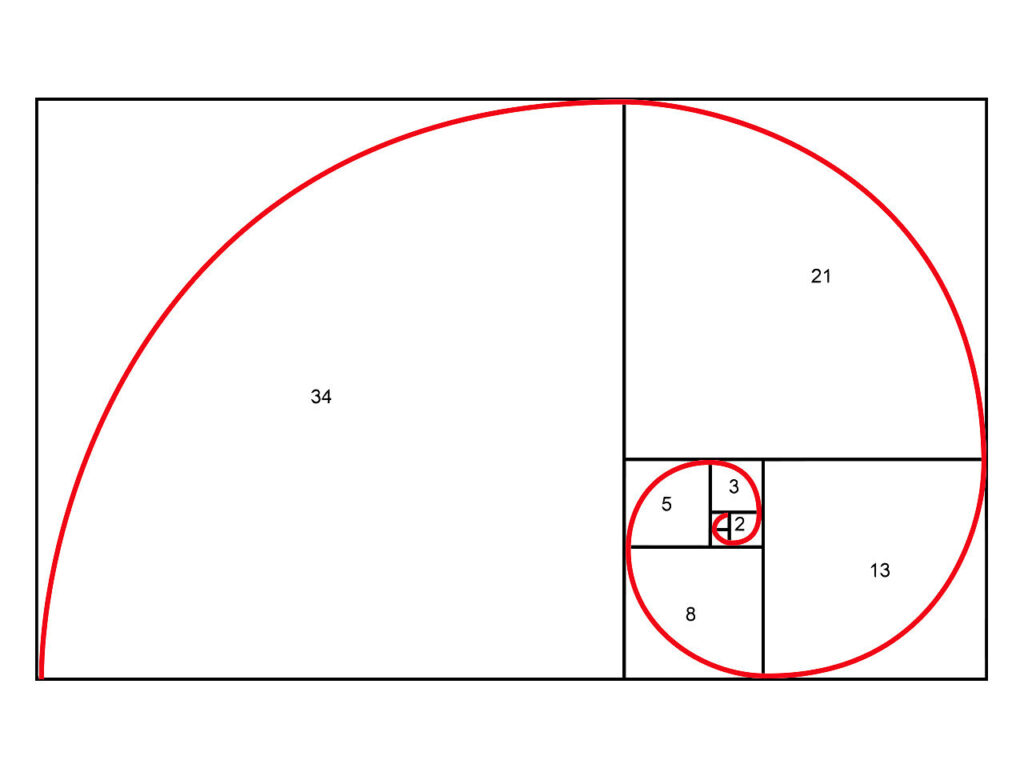

▲フィボナッチ数列は数字が大きくなるにつれて黄金比に近づく。

級数比(きゅうすうひ)とは級数(※)の比率のことです。

※級数(きゅうすう)とは

一定の法則に従って変化する数を、一定の順に(無限に)並べた数列の和。

級数比には「1:3:5:7:9・・・」(隣の数に2を足している)のように、次項目との差が一定な「等差級数(とうさきゅうすう)」や、「1:3:9:27:81・・・」(隣の数に3を掛けている)のように次項目との比が一定な「等比級数(とうひきゅうすう)」などがあります。

また、級数比の中でも「1:2:3:5:8:13:21:34・・・」のように、隣り合う整数の和が次の整数になるような数列をフィボナッチ数列といい、数列が先に進むほど整数の比が黄金比に近づくという特徴があります。

▲フィボナッチ数列でも黄金長方形と同じような螺旋を描くことができ、数字を大きくなればなるほど黄金螺旋に近づく。

▲フィボナッチ数列でも黄金長方形と同じような螺旋を描くことができ、数字を大きくなればなるほど黄金螺旋に近づく。

律動(リズム)

一定の間隔で、ある要素が規則的に繰り返し配列すると躍動感や変化をもたらしますが、このような手法を律動(リズム)といいます。

律動は秩序ある連続的な色や形の変化で、同じ色や形が繰り返される反復(リペティション)と色や形を少しずつ変化させる階調(グラデーション)があります。

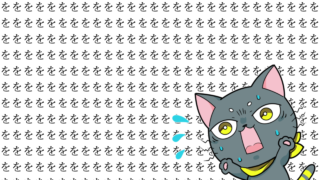

反復(リペティション)

反復(リペティション)とは、同じ要素が反復して繰り返される律動のことで、壁紙やタイルなどの繰り返される模様や、カーテンのヒダの繰り返しなどがあります。

出典:MissPrint

出典:MissPrint

▲壁紙は、基本的に決まった幅のロール紙を貼っていくため、柄がある物に関しては反復(リペティション)となる。

出典:MissPrint

出典:MissPrint

▲大きな柄の反復(リペティション)は、大きな面積の壁に貼ると良い。

階調(グラデーション)

階調(グラデーション)とは、虹のスペクトルのように段階的に色味に変化をつけた律動のことで、反復(リペティション)と同じように、さまざまなバリエーションがあります。

出典:CASAVOGUE

出典:CASAVOGUE

▲ホワイトカラーからほのかな薄紅色の階調(グラデーション)となっている壁紙。

出典:ARCHITONIC

出典:ARCHITONIC

▲タイル状に階調(グラデーション)をつけたデザイン壁紙。

ナンタルカのまとめ

■造形美の理論

(1)造形美の基本となるもので、全体として一定の秩序を感じさせる(調和している)状態のことを(①)、(①)に無秩序な変化をもたせることを(②)、(①)において空間全体を「インテリアスタイル」「色合い」「大きさ」「素材」などの要素に支配的な役割を持たせることを(③)という。

(2)インテリア空間を構成している要素の全体と部分、部分と部分の相互の関係が美的に融合していると感じられる空間の状態を(①)といい、その逆の状態を(②)という。代表的な(①)に(③)と(④)がある。

(3)(①)とは2つ以上の形や色合いが釣り合っている状態のことで、代表的なものに(②)と(③)があり、(①)が取れていない状態を(④)という。

(4)空間や物の形を決定する上で重視されるのが、部分と部分、あるいは全体と部分との数量的比例関係を意味する(①)で、代表的なものに縦を「1」としたとき、横が「1.618」になる比率の(②)や、縦を「1」としたとき、横が「1.414(√2)」となる比率の(③)などがある。

(5)一定の間隔で、ある要素が規則的に繰り返し配列すると躍動感や変化をもたらすが、このような手法を(①)という。(①)は秩序ある連続的な色や形の変化で、同じ色や形が繰り返される(②)と色や形を少しずつ変化させる(③)がある。

お疲れ様でした。

ここまで読んで頂きありがとうございます。

わからないことや分かりにくい箇所があれば、ぜひお問い合わせよりご連絡ください。

▼次回、模様?文様?紋様?はコチラから▼