こんにちは、しけたむです!

この記事では

- 「鉄鋼と非鉄金属ってなに?」

- 「いろいろある金属の特徴を知りたい。」

という皆様に向けて、家具に使われる金属について画像で解説します。

家具と金属材料

出典:FEM TRE NOLL

出典:FEM TRE NOLL

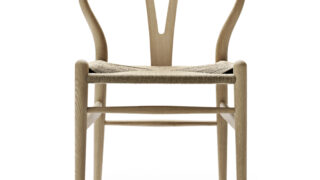

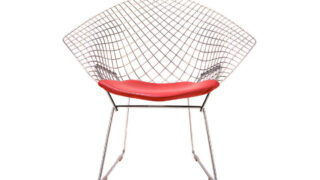

▲ワイヤー状のスチールを用いて作られた椅子「ダイヤモンドチェア」

建築やインテリアではさまざまな「金属」が用いられています。

「金属」とは、特有の光沢を持っていて電気と熱をよく伝え、展延性(てんえんせい:力を加えて変形させたとき、素材が破断せず永久変形を生じる物質の性質のこと)をもつ常温で固体の物質の総称のことです。

「金属」とは、

- 特有の光沢がある

- 電気と熱をよく伝える

- 展延性がある

- 常温で固体(水銀などの例外あり)

という特徴をもつ物質の総称のこと。

そしてさらに金属は、「鉄鋼(てっこう)」と「非鉄金属(ひてつきんぞく)」に大別されます。

鉄鋼(てっこう)

▲純粋な鉄(純鉄)は白い金属光沢があり美しいが、湿気によりすぐに錆(さび)が発生してしまう。

鉄鋼(てっこう)とは「鉄(てつ)」を主成分とする金属の総称のことです。

代表的な鉄鋼には「鋼(はがね)」や「ステンレス鋼」などがあります。

鋼(はがね)、鋼鉄(こうてつ)

出典:スッキリ

出典:スッキリ

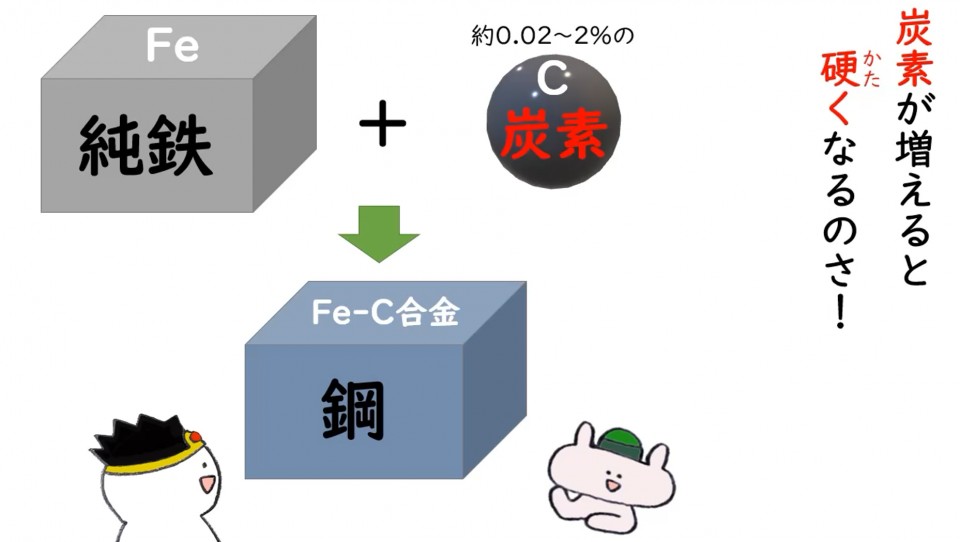

鋼(はがね)とは「炭素(カーボン)」を2%以下含む鉄の合金(ごうきん)のことで、「鋼鉄(こうてつ)」とも呼ばれます。

「Steel(スチール)」という英語名称のほうがピンとくる方も多いのではないでしょうか。

炭素を含まない純粋な鉄のことは「純鉄(じゅんてつ)」といいます。

純鉄はそのままだと柔らかく、何より空気に触れるとすぐに錆びてしまいます。

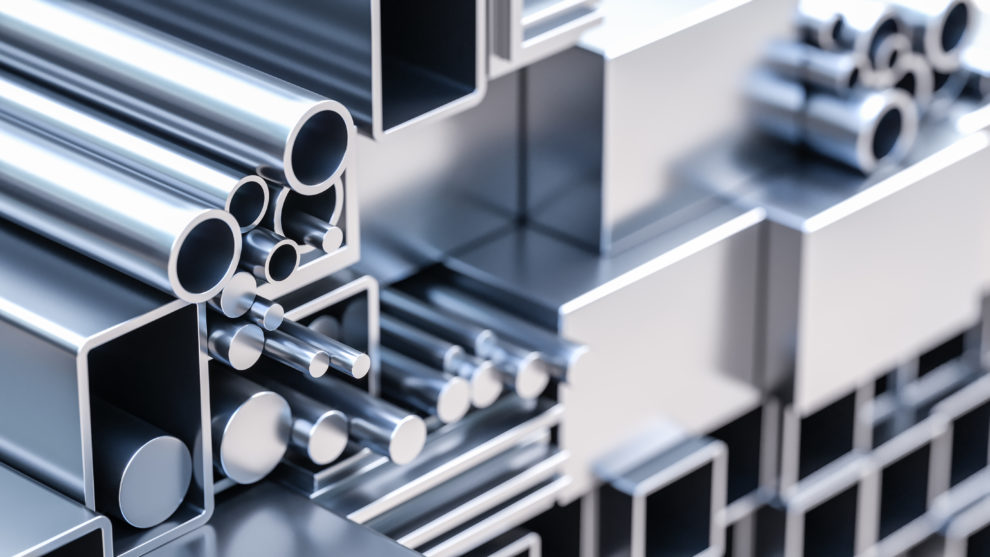

出典:ヒカリ株式会社

出典:ヒカリ株式会社

▲「鉄」と聞くと硬そうだが、純粋な鉄は柔らかい。

純鉄のままでは加工もしにくく使い物にならないので、炭素を0.02~2%ほど混ぜて「鋼」という合金にすることによって硬さや粘り強さを強化して、加工しやすくしているのです。

出典:ヒカリ株式会社

出典:ヒカリ株式会社

▲家具として使うにも鉄のままでは使い物にならないので、鋼という合金にして使っている。

ほかにも、鋼はとても安価であるという利点もあるので、全世界中の金属材料の生産量のうち、なんと95%は「鋼」なんです。

鋼は、薄い板状にしたものをプレス加工によって折り曲げてデスクや収納家具としたり、パイプ状にして(スチールパイプ)椅子の脚としたり、ワイヤーをネット状にして椅子の座面としたりと、あらゆる場所で使用されています。

出典:GP

出典:GP

▲自宅やオフィス、あらゆる場所で使用されているスチールラック

▲世界で初めてスチールパイプが使用されたチェア『ワシリーチェア』(マルセル・ブロイヤー 1925年)

▼マルセル・ブロイヤーって誰?て方はこちらから▼

出典:名作家具とデザインの話

出典:名作家具とデザインの話

▲スチールワイヤーが利用されたチェア『ダイヤモンドチェア』(ハリー・ベルトイア 1952年)

▼ハリー・ベルトイアって誰だっけ?て方はこちらから▼

ステンレス鋼

ステンレス鋼(ステンレスこう)とは、「鉄」に一定量以上の「クロム」という金属を含ませた合金のことです。

国際標準化機構(ISO)※では、炭素を1.2%以下、クロムを10.5%以上含む鉄を主成分とした合金を「ステンレス」として定義しています。

※国際標準化機構とは

国際標準化機構( International Organization for Standardization)は、世界各国の国家標準化団体で構成される、1947年にスイスで設立された非政府組織のこと。

「ISO(アイエスオー)」という略称で呼ばれる。

国際標準である「国際規格 (IS : international standard) 」を策定している。

ステンレスは「Stain(サビ・汚れ)less(少ない)」という名前のとおり、すべての金属の中でもっとも錆びにくいことで有名で、耐熱性、耐腐食が強いことから水回りや屋外にもよく使用されます。

出典:Casa

出典:Casa

▲波打つステンレスがダイナミックな『ウォルト・ディズニー・コンサートホール』(2003)はフランク・O・ゲーリーによる建築作品

クロム以外にも、「ニッケル」や「モリブデン」などの金属の含有量を増やすことにより、さらに特性を向上させたステンレスもあります。

その代表的なものが「SUS304」と呼ばれるステンレスで、クロムを18%、ニッケルを8%含有させることで強度や耐食、耐熱性をさらに高められていて、熱伝導率が低いため保温効果も持ち合わせています。

出典:Misfit’s

出典:Misfit’s

▲世界で生産されているステンレスのうち、約60%以上がこのSUS304であると言われている。

非鉄金属

非鉄金属(ひてつきんぞく)とは「鉄に非(あら)ず」という名称のとおり、鉄および鉄が主成分である鉄鋼以外のすべての金属のことです。

代表的な非鉄金属には、

- アルミニウム

- 銅

- 真鍮(しんちゅう)

- ブロンズ

- 亜鉛(あえん)

- 鉛(なまり)

- 錫(すず)

- ニッケル

- マグネシウム

・・・などがあり、合金も含めると数えきれないほどの非鉄金属が地球上に存在していることになります。

アルミニウム

出典:Nippon.com

出典:Nippon.com

アルミニウムとは、1円玉やアルミ缶、アルミホイルなどでも馴染みの深い、1825年に発見された比較的まだ歴史の浅い非鉄金属です。

鉄と比べても非常に軽く(約3分の1)、加工しやすく耐食性も高いのが特徴で、さらに銅やマグネシウムと混ぜることによりアルミニウム合金「ジュラルミン」となり、強度が飛躍的に強化されます。

出典:RAKUTEN

出典:RAKUTEN

▲現金輸送などに用いられるアルミニウム合金「ジュラルミン」のケースは非常に強度が高い。

アルミニウムは、その軽量さや現場での組み立てやすさなどから、1960年代以降、建物の窓枠サッシとして急速に普及しました。

しかし断熱性の悪さから「結露(けつろ)」を生じやすいという問題があり、近年は代替品として樹脂サッシや木製サッシが増えています。

出典:ひかリノベ

出典:ひかリノベ

▲断熱性の悪さから結露が発生し、びしょびしょになってしまっているアルミサッシ。サッシの素材を樹脂や木製、ガラスをペアガラスにするなどして対策が可能。

鉄より軽く、加工がしやすく耐食性も高いということから、家具や照明にもアルミニウムはよく使用されています。

出典:MAAKET

出典:MAAKET

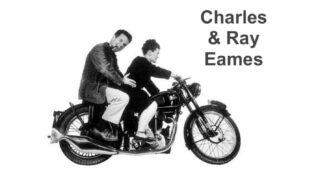

▲チャールズ・イームズがデザインした『アルミナムグループサイドチェア』(右)と、昇降機能などを追加した『アルミナムグループエグゼクティブチェア』(左)のフレームやレッグにはアルミニウムが使用されている。

▼チャールズ・イームズはこちらで詳しく解説!▼

出典:ACTUS

出典:ACTUS

▲デンマークのデザイナー ポール・ヘニングセンによってデザインされた照明『PH5』。発売当時は真鍮が使用されていたが、現在はシェードとフレームにアルミが使用されている。

▼ポール・ヘニングセンって誰?て方はこちらから▼

銅

出典:Behance

出典:Behance

▲銅(Copper)は照明器具や壁面材にもアクセントとして多用される。

銅(どう)とは天然に存在する非鉄金属で、鉄、アルミニウムに次いで世界で3番目に多く消費されています。

銅は柔らかいので伸ばしたり押し込んだりするなど加工性が高く、ほかの金属と比べて錆びにくく耐食性が高いのが特徴で、熱伝導率が高いことから電子機器の材料としても利用されています。

古くは紀元前のエジプトの遺跡から銅が発掘されていて、石器時代のあとには銅器時代、その後スズとの合金である青銅(せいどう)が作られるようになると、青銅器時代として人類の文化発展に寄与しました。

▲銅は自然界に存在する金属であるため使用には少なくとも1万年の歴史があり、紀元前9000年頃の中東で利用され始めたと推測されている。銅とスズの合金である青銅は、紀元前3700年頃には使用されていた。『古代中国の青銅器』(春秋時代頃)

中世には教会の鐘や装飾品、さらに火薬の発明とともに大砲などに鋳造され、産業革命期には鉄と並んで機械用材料として大量に使われるようになります。

▲17世紀に製造された青銅の大砲(青銅砲)。青銅砲は15世紀前半に登場し、それまでの鉄製の大砲は材質を均一にできず暴発の危険性が高かったため、19世紀前半まで青銅が大砲の主要な素材として取って代わった。

さらに19世紀末、電力の利用発展により銅線としての需要が急増し、20世紀に入って採鉱・製錬の近代化が進み、加工技術も発達して近代産業における重要な地位を確立するようになりました。

▲銅は古代から現代に至るまで、器や調理用機器として使用されてきた。

青銅(ブロンズ)

▲10円玉に用いられている素材は青銅で、銅にスズを混ぜた合金である。銅に添加するスズの量が少なければこのような純銅に近い赤銅色になり、多くなると次第に黄色味を増して黄金色となり、ある一定量以上の添加では白銀色となる。

青銅(せいどう)とは銅にスズを混ぜた合金で、英語では「blonz(ブロンズ)」といいます。

銅に比べて硬く、適度な展延性があり、加工性が飛躍的に高くなっているのが特徴です。

青銅の色については緑色っぽい色味と思われがちですが、本来は黄金色や白銀色の美しい金属光沢を持っていて、その見た目から金銀に準ずる金属として利用されました。

▲美しく輝くロココ時代のブロンズ製のオブジェ(1750年)

▼ロココの時代はこちらで解説しています▼

青銅は融点が低く、木炭を使った原始的な炉で熔解・鋳造することができたので、日本でも古代から斧・剣・銅鐸(どうたく:釣鐘型の祭祀道具)などに広く利用されていました。

出典:Wikipedia

出典:Wikipedia

▲弥生時代の遺跡から見つかった青銅の剣(矛)

現代でもオブジェなどにはもちろん、テーブル、照明、キッチンの面材など様々なインテリアアイテムの質感を高める金属として用いられています。

▲ブロンズを用いたイタリア製の美しいキッチン(minotticucine)

真鍮(しんちゅう)、黄銅(おうどう)

出典:Vox

出典:Vox

▲黄金色に近い黄銅(真鍮)は、アクセントとして照明器具や取手や蝶番などに使われる。

黄銅(おうどう)とは、銅と亜鉛を混ぜ合わせた金色に近い黄色をした合金のことで「真鍮(しんちゅう)」とも呼ばれ、英語では「brass(ブラス)」といいます。

この「黄銅」という名称は「亜鉛の含有量」によって変わり、

◾️亜鉛含有量 5~20%未満・・・「丹銅(たんどう)、ゴールドブラス」

◾️亜鉛含有量 30%・・・「七三(しちさん)黄銅、イエローブラス」

◾️亜鉛含有量 40%・・・「六四(ろくよん)黄銅」

・・・というように、「黄銅」はこの亜鉛の含有量が20%以上のものだけを指すのです。

ちなみに丹銅は、黄銅に比べるとちょっとだけ赤っぽい色味をしています。

出典:デイリースポーツ

出典:デイリースポーツ

▲2020年東京オリンピックの銅メダルは「丹銅」で作られている。丹銅は展延性・絞り加工性・耐蝕性に優れているので、建材・装身具・金管楽器などにも用いられる。

黄銅は熱によっていろいろな形に加工がしやすい金属であるため、デザイン性の高いインテリア用品や装飾品、文房具に使われており、身近なものでは五円玉にも黄銅が使用されています。

出典:AXCIS ONLINE

出典:AXCIS ONLINE

▲真鍮製のライト。真鍮は空気に触れた部分が酸化して色が変化するが、それがアンティークのような味わいとなるのも魅力の一つ。

▲洗面室のアクセントに用いられる真鍮のアクセサリー

お疲れ様でした。

ここまで読んで頂きありがとうございます。

わからないことや分かりにくい箇所があれば、ぜひお問い合わせよりご連絡ください。

▼次回、プラスチックの種類と特性はこちらから!▼